十年前的今天,是我参加中考的时候了,但那天我没有去考场,而是在田里干农活。

事实上,我甚至没有报告我的名字。第三学期下半学期没多久就开学了,我被班主任踢出去了。

我被踢回家的还有我的头发小鹏鹏,还有那个时候每天负责网吧的梅强。

那时,我们非常牛和马。为了去网吧,我们把书和作业本当废纸卖。我们确实应该被赶回家。

# 1

初中第一次考试,我考了全班第三名,全年级大概有30个学生。在我们初中,只要保持在年级前100名,就有很大希望考上市里的实验高中。

因为是初中第一次考试,父母和姐姐都很开心,突然觉得自己一只脚踏进了实验高中。

当时我觉得自己很牛逼。我昂着头走路,我想让全世界都知道我是第三个。

当时排名第一的王俊荣没有我那么骄傲,所以最后她第一名,被延边州重点高中直接特色化。

而我,在一个多月后的期中考试中,拉了我的裤裆。因为数学试卷没认真做几道大题,直接溜了几十个年级的学生。

我们的数学老师不仅没有复习他的教学水平,还在大家伙面前嘲讽我:“你们班第三的时候考这个熊吗?五班真丢人!”他的脸很恶心。如果我把他放在高中,我会当场和他打架,举起板凳,给他扔毛巾。

这个40多岁的老傻瓜说话时有一口又大又黑的牙齿。不知道哪个老妈妈考上了高一五班,把他以前的数学老师活活吃了。

他上课抽烟,烟味可以被苍蝇直接熏死。他经常喝醉了去上班,常年对班里的坏女孩进行性骚扰——他似乎不敢动那些学习好的女孩。

我不明白的是,这么史诗般的大牛大马,班里其实有很多小姑娘。父爱的缺失是什么?

他们都认为这牛和马很幽默,因为他会以非常“有趣”的方式给大家讲《意林》杂志上的笑话。

真的很抱歉,即使那时候我才十几岁,我还是知道那是搞笑和廉价,不是幽默。

真的,审美是很自然的事情。

但是,如果他不当众羞辱我,我也不会照顾他。他的不良行为与我无关。他不喝我的酒,也不碰我的胸。

当时我想提高成绩,然后把放在全人类面前——毕竟我是一个被小学三年级更年期班主任嘲笑为“笨”的老冤家。

但是,这头牛和马羞辱了我,所以我不得不选择反抗,因为没动的是乌龟。

我在他的课堂上傻笑,还拉拢史秋生,在课堂上跟我开小差――讲个小故事,摸摸对方的鸡巴等等。

他把我和石秋生拖到讲台上,抓着我们的头重重地砸在黑板上,粉笔灰四处晃动――后来,彭彭拿着它嘲笑了我整整一个学期.

其实反抗的手段,除了没学好数学课,我作为一个出生在农民家庭,整天生活在自卑中的傻孩子,几乎别无选择。

我父母别无选择。他们没有钱给牛和马送礼物,但他们可以温柔地把小笨鸡和笨蛋送进牛和马的怀里,但他们根本没有。

这导致了我的期末考试,我再次遭受了可怕的失败。好像数学考了59分,但是没有通过考试。

但我清楚地记得,那次考试,我语文考了99分,作文只扣了一分――听说我的作文让当时很多阅卷老师哭了。从那以后,一整年的语文老师都认识我了。

那一次,我英语考了97分。我们班主任在姐姐家访的时候告诉她,阅卷老师舍不得翻我的卷子,每一个英文单词都写得像机器打印出来的一样。

# 2

第一学期,我过得很艰难。

听从班主任的建议,我开始在另一个数学老师家补课――牛马也办补习班,班里很多同学都去了,但我就是不去――当然,现在看来这是一个错误的选择。

因为辅导班离镇上的阳光网吧很近,我很快学会了上网。

那时候我在玩卡丁车,每次下课都去练二。

后来地下城被勇士队热起来,我完全沉迷于网络。加上辅导班,我成就了彭。彭彭在学习上比我差。他一直在他班的中下游――数学猝死后我一直在中游。

经过一个学期的不懈努力,我们终于在初二被老师和家长彻底抛弃。

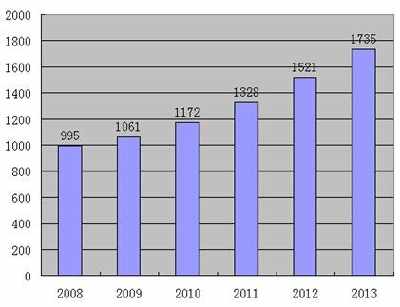

当时,班级人数持续下降。

两级的牛马――李翔。这个逼人,仗着自己年龄大,体格子壮,整天欺负我和鹏鹏,数学课上经常接数学老师话把埋汰我们――这俩人一边黑,可能是失散多年的亲父子。

课堂上认野爹也就罢了,这个逼人打个篮球投个篮还故意往我身上砸。

有这样的逼人,能好吗?

对于这种校园霸凌的人,我一直觉得他们指定是天生就一个弹子,到老生孩子都得借别人生殖器,到死了都没人给上坟的低档货。

如果有初中同学不巧看到这篇文章,那么请务必把这篇文章转给当事人,我要让他知道他当初并不是一个人揍的。

至于他现在是一个啥样的人,我并不想知道。

# 3

导致我对上学这件事彻底失去信心的导火索,是初三时的语文老师程慧颖。

初三刚开学没多久,我们原来的语文老师赵美,就不带班了――她是我初中时代最喜欢、尊重的一个老师,是她打开了我对文学的喜爱。

我初一时写的诗歌,在她的帮助下发表在校刊,并且还被她发到了她的博客上――评论区都说这孩子写得真好,是个当作家的料。

当然这些是她转述给我的,几分真实我也不知道,反正听着很舒坦。

由于非常幼稚,所以新语文老师来了后我心里有意见,就在语文考卷上瞎答,被程慧颖当众扇了九个大嘴巴子。

其实扇一个就差不多了,但由于我犟嘴,她又多加了八个。

打完我之后,语文老师愤然离场,班主任让我去把她叫回来,还让我跟她道歉。

我拒绝。

那一刻,我认定,平时看起像个人似的班主任,做的很多事其实也并不是为了我好。

而相反,她确实是一个狡诈的伪装者,除了利益,其他的一切在她那里一点都不重要。

她甚至可以为了利益,放弃逻辑,或者说利益就是她的逻辑。

你的学生挨打了,他也的确是个烂泥扶不上墙的牛马,但你怎么能对九个耳光视而不见,还让他去跟一个施暴者道歉呢?

班主任开始跟我玩套路,把我妈叫到了学校。

别说把我妈叫来,就是把我祖宗叫来也不好使。

后来,我冒着大雪,在体育课上跟历史老师踢了一场足球。

我累倒在球场中央,鹅毛大雪扑扑地下着,世界安静得像一幅厚重的油画。

从那以后,学习不好的学生陆陆续续地被班主任赶走了,后排的座位一个又一个地空了下来,班级里逐渐只剩下“好学生”,于是我的心也越来越空了。

我和发小可能是最后被赶走的那几批,鹏鹏先走了,后来我也走了。

那是初中最后一学期,初春的阳光中,我们在村里的西山见面了,他坐在拖拉机上,摘下帽子向我挥手。

“你也不念啦?”

“嗯,哈哈哈,不念了。”

那时候,我们对于自己的未来,都感受到了空前的迷茫。

后来,我在家人的劝导下,复读了初三,以540分的成绩考到了延边第三中学的加强班。

发小则去哈尔滨读了中专。

也是后来我才明白,其实初中是比高中还要重要的阶段、中考是比高考还要重要得多得多的考试,要我说原因我说不清,反正过来人大多数都有同感。

上大学后的某个寒假,我在发小家玩,听发小表弟说他们班主任喝酒喝死了。

“你们班主任叫啥啊?”

“*”

“这个老逼登啊!哈哈哈……”

最终,牛马教师的人生答卷,以50岁的成绩匆匆收场。

而我虽然知道逝者为大,但当时还是忍不住地笑出了声音。