作者:樊沂

我们村有几个叫令狐的家庭。据老人说,他们早年是从外地来打猎的。当他们的祖先来到我们凤凰山地区时,他们看到了这里美丽的风景和许多野生动物,所以他们定居下来以打猎为生。

在令狐叶,第九代的世代已经进入合作化时期。令狐烨家境贫寒,最后娶了一个半痴的老婆,传宗接代。也许上帝不想拒绝令狐。婚后不久,他的妻子生了一个儿子。令狐烨很高兴,给儿子取名令狐焕。

狐狸叔叔和獾叔叔是人们给他起的绰号。还有一个起源。令狐烨年轻时身材矮小,皮肤黝黑,体格健壮。只有一点很特别:狐狸一样的脸,长长的黄毛,两只眼睛上挂满了挂钩,两只耳朵上有倒三角形,嘴巴尖尖的,经常露出一颗黄色的大牙齿。老人们不能叫他叶,但是很尴尬,所以他们叫他狐狸。我习惯了尖叫。在令狐没有人尖叫。晚辈也纷纷效仿,称之为狐狸精。狐狸师傅老了,胡子稀疏了,就会变得更像狐狸师傅。

獾叔叔这个绰号,并不是因为他长得像獾,而是因为一开始“欢”和“獾”同音。后来,狐狸师傅讲了一个故事,让他哭了。

当獾叔叔大概四五岁的时候,一个夏天的晚上,狐狸师傅喝醉了,和几个邻居在村里的一棵大槐树下乘凉,在旁边烧了一根蒲棒驱赶蚊子,烟袋锅变得又亮又暗,人们不停地说着家常话,没有回答问题。

这时,一个叫铁品的人说:“我说,狐哥,我一直想问你一件事。”

“怎么了?绑住哥哥。”小狐说。

绑起来:“我发现你既然有点乐趣,为什么不去打猎?”你的枪应该生锈了,你祖传的技能很快就会丢失?"

叶狐叹了口气,“一言难尽。嗯,我们家已经传到小欢第十次了。当我父亲和我母亲结婚时,他不可能在五六年内有一个孩子。我爷爷多疑,我们家从来没有忘记这是否和打猎有关。以后让我们洗手不干吧。

中间父亲停了一两年,很快就生了我。大家都知道我妈妈在我不到一岁的时候就去世了。我又成了第九代的个人传记。"

这时,旁边有一个叫狗蛋的孩子,他很着急。“小狐,跟我说说你,告诉我你爷爷和爸爸在做什么。”

小狐笑了,“毛头鬼,让我喘口气。”然后他说:“就在我生小环的前一年,有一天晚上,我去山里埋了一把枪,准备杀死一只经常缠着我的野獾。忙完工作,正要起身走,突然觉得头晕,天也黑了。当我下定决心时,我发现周围有雾,找不到回去的路。行色匆匆的时候,突然发现不远处的方向有微弱的灯光。我沿着灯光走了大约一个小时,终于看到了一间小屋。

我上前推开柴门,只见一个老人在院中打坐。老人穿着宽大的粗布衣服,穿着亚麻凉鞋,一张稚气的脸,吐气如丝,自得其乐。听到我的动静,我的眼睛慢慢睁开,突然两只炯炯有神的眼睛让我不寒而栗。"

狗蛋又抓起一句,“你一定是遇到了一个圈子!”

狐狸大师说:“这时,老人说话像丹田的洪钟。”

老人问:“年轻人,从你的衣服来看,你一定是个猎人。你迷路了吗?”

我回答说:“是的,我以前经常来这里。我怎么以前没见过你?”

老人笑了。“千里之外相遇是缘分,隔着马路我们也不认识。来,先喝一口我自己泡的茶。”

狐狸师傅拿起一个粗糙的茶碗,感觉到一股香味。他喝了一口,有一种甜丝丝的味道,直入心脾,忍不住称赞“好茶!”

这时,老人又说:“茶要品,话也要品。善举之家,岂无于之说?作为一个年轻的猎人,你应该为你的后代积累更多的美德。”

这时,我突然抬起头,老人和小屋都不见了,我手里提着自己的水壶,还冒着热气。雾散了,我发现回家的路还有十多英里。

肖恩说:“狐狸哥哥,你一定遇到了狐狸仙女!”

小狐再次深吸一口气,陷入了沉默。

狗蛋又着急了。“这就是你不打猎的原因。为什么?”

狐狸师傅摸着狗蛋的头说:“我迷迷糊糊回到家就睡着了。迷迷糊糊中,老人又出现了。他告诉我他是一个在泰山修行多年的狐仙,已经500多岁了。爷爷,认识我爷爷的爷爷,说大家之所以记得你,是因为业障太多。如果你想传宗接代,你必须停止狩猎。他答应向泰山奶奶要一个儿子给你。我很高兴,他说,这是你的儿子。我定睛一看,原来是一只野獾,正对着我咧着嘴笑。我一身冷汗,像做梦一样做梦。”

狗吃了一惊,恍然大悟:“哎呀,桓叔是獾生的!”

人们笑着去睡觉了。

从那以后,獾叔叔的绰号变得更响亮了。

有些事情是不能暗示的。福克斯勋爵有了儿子后,就不再打猎了。我也很崇拜狐狸,所以我放弃了以前叫的狐皮。

邻居张奶奶嘲笑他。“狐狸哥,狐狸是你的祖先!”

狐狸笑着说:“他也是你的祖先!”

这两个人的对话后来真的有故事了。

另一方面,农村的孩子就像草,一见风就长,“欢”变成了“獾”,传播欢乐,疯狂生长。然而,我的獾叔叔的疯狂成长确实有一些獾的习性。

獾是像猪又和狗一样的动物。有时候我们分不清野猪和野獾。獾嗅觉敏锐,善于挖掘和掘洞。它们通常生活在野外的坟墓里,所以我们都想尽快杀死它们。但是很狡猾,晚上呆在外面,一个人住,隔几天就换个地方。獾的饮食很杂。植物的根、玉米、花生、蔬菜、瓜类、豆类包罗万象。它还喜欢昆虫、蚯蚓、青蛙、老鼠等小型哺乳动物和爬行动物。因为这个原因,在我的记忆中,我好像已经外出打工十几年了,回家的时候,听说獾毁了多少庄稼。

对照一下,獾叔的习性真是这样的。忘了介绍了,我和獾叔是同龄人,只不过他萝卜不大,长在辈(坝)上。下面说说我们孩童的事,你就知道,他是不是名副其实獾的习性了。

到了我们十二三岁的时候,已经是人民公社生产队时期了。我们那时上学基本是玩,识的几个字而已。广阔的田野是我们的大课堂,一年四季都在疯跑。

獾叔自然是我们的孩子王。

夏天,打瓜围是我们最刺激的一场游戏。既好玩,又实惠。当时,生产队的瓜园是最诱人的,长着黄瓜,梢瓜,甜瓜,小伙伴们垂涎三尺,时不常就去打个瓜围。

獾叔既是总指挥,又是战斗员。

一天晚上,月亮升起来了。我们来到二队的瓜园。这个瓜园,我们最熟悉,东边临着一条宽水沟,西边和北边靠着庄稼地,南边紧临大道。看瓜园的王老头,很倔很负责。最可怕的是那条大黑狗,不知什么时候就窜出来咬一口。性急的狗蛋,一纵身就要往瓜田里钻。獾叔一把扯住他,低声骂了句:“操蛋玩艺儿,想让狗咬啊!别急,现在月亮光光,人和狗都精神,等到后半夜动手。”

沉了一会儿,他又说,“动手时,狗蛋你去对付那条黑狗,在靠庄稼地那两边弄出点动静,把狗吸引过去。千万别让它咬着。”

又指着二娃和我说,“你们俩在南边道上唱歌,把王老头吸引过去。其他事你们就不要管了,等着吃瓜吧。”

獾叔“嘿嘿”的笑了,露出一口大黄牙。

到了下半夜,月亮偏西,夜深人静,我们动手了。狗蛋把狗逗的嗷嗷叫,我和二娃在大道上唱歌,把王老头吵醒了。他披着衣裳对我们说,“熊孩子,快回家困觉去吧,别打瓜的主意,小心让狗咬你。”我们说,“王大爷,我们才不吃你那破梢瓜呢,我们在演奇袭白虎团来!”

这时,我们从侧面看到,獾叔从东面沟里一蹿就进了瓜田。只见他紧贴地面,匍匐前行,听得瓜蔓窸窸窣窣,很像一只獾在拱瓜田。

过了大约一袋烟的工夫,听到獾叔高喊“平安无事喽!平安无事喽!”我们知道已经得手,停止了佯攻,到事先约好的小河边的树林会合。

等见了獾叔,我们都笑了。只见他浑身上下全是泥,头发上还沾着瓜叶,活脱脱的一只大獾。

地上摆着各色的瓜。我们到河里一洗,就大吃起来。獾叔吃的特快,他的大黄牙,发出“咯哧咯哧”的响声,真像獾咬吃东西的声音。

我们吃的肚子溜圆,就唱着歌回家了。

秋天,在那些经常吃不饱肚子的年头,是我们最幸福的时光。

在秋天,田野不仅五彩斑斓,而且到处是可以吃的东西。玉米结下牛角般的棒槌,大豆摇起动听的串铃,地瓜拱破土垄,裂了好大的纹。枣树、梨树、苹果树,都结满了果实。这时,学校也放秋假了。獾叔和我们欢乐的秋天来了。

那时候,生产队里活忙,我们这些半大孩子,也要参加劳动,干些力所能及的活计。比如拔豆子,掰棒子,刨地瓜,等等。我们最愿意拔豆子,可以烧崩豆吃。当然这不能让大人看见。

一次,獾叔和我们几个孩子去拔豆子,队长让獾叔带队,就不委派大人了,但必须保证一上午拔完那两亩地。我们那个高兴啊。

獾叔说:“看把你们高兴的。队长让我带队,大家都要好好干,上午必须干完。”说完,就蹲下身呼哧呼哧地拔起来,我们紧随其后,也拔起来。我力气小,落在后面。看到獾叔穿着一身黑衣服,又低着头,一直往前拱,真像一只獾啊。

快到中午,我们终于拔完了豆子。大伙累得躺在了地上。这时,不知谁说了一句,“獾叔,咱们烧崩豆吧?”于是,大家都雀呼起来。

“好,犒劳一下大家。”獾叔说着抱起一捆豆子,向河崖跑去。只见他点着了豆子,脱下褂子迅速扇着,让烟灰迅速扩散,不至于让大人发现。等火灭了,地上落满了金黄的崩豆。我们抢着吃起来,不一会儿,一扫而光。突然,我们互相看着笑起来,每个人都灰头乌嘴。大伙纷纷跑到河边去洗脸喝水。我发现獾叔洗脸喝水与众不同。他把脸浸到水里,摇晃着头,一会儿就洗净了,然后伸出舌头像动物一样添水。喝完了,又摇晃一下头。看到这些,我更加相信獾叔是獾托生的了。

獾叔还有些像獾的习性,他特喜欢钻山洞。有一次,我们在一块玩,他说,“我们到石灰窑上去烤地瓜,烧玉米吃吧?”我准备去地里刨,他说,“跟我来!”他带我们来到一个洞穴,哎呀,洞里啥都有啊。我们取了地瓜、玉米,花生,到石灰窑上,美餐一顿。

獾叔胆子特别大,自己可以在坟茔地里待上一晚上。有一次,捉迷藏,附近我们都找遍了,也没找到他。后来,他说,在一个挖空的坟墓里头,睡着了。

獾叔的这些习性,不知是本性,还是偶然,造成了他后来的悲剧。

在獾叔十六岁的那年秋天,狐爷家发生了灾难性剧变。

自从人民公社以来,猎户都被捆在种地,农业学大寨上。各种野物快速繁殖起来。出现了野兔满山跑,野猪野獾到处拱的景象。

我亲历了一件趣事。傍近过年的一个早上,我还在睡梦中。听到父亲喊我,“快起来啊,逮兔子啊!”我一骨碌爬起来,穿上衣服就蹿到院子里,问:“兔子在哪儿?”父亲指了指草垛,我心领神会,抄起扫把,围住草垛的一个洞口。当兔子试图逃跑时,被我一扫把,父亲一扫把,打在地上。好大好肥的一只兔子,真是搂草打兔子,捎带办了年货,过了一个好年啊。

其实,野兔的大量繁殖,对庄稼损害并不大。而野猪野獾乱拱乱吃,严重破坏了庄稼,给农业生产带来影响。于是,消灭野猪野獾成了一项紧迫任务。

生产队里开会,部署逮杀野猪野獾工作。还给予奖励,每逮杀一头野猪野獾,计二百个工分。还特别鼓励,狐爷这些老猎户要积极带头。

会开完了,狐爷犯了嘀咕,做与不做成了问题,纠结的吃不好睡不好。他想,自从听了狐仙的指点,不仅有了儿子,而且非常平安。如果开了杀戒,神灵怪罪下来怎么办?不做吧,生产队又有要求,确实那些野猪野獾也在作孽。正在狐爷犹豫之际,他那个半痴的婆娘说话了,“你不是有支地枪吗,你把它埋上,野猪野獾自己踩上,说明它该死,又不是你亲手杀的。”

狐爷一拍大腿,笑骂:“你这个傻娘们,今天还还真是赛诸葛了!”

狐爷决定用这种方式参与猎杀行动了。

狐爷一旦作出决定,就开始做准备。当天晚上,从木箱子拿出那支地枪,擦拭起来。

灯光下看那枪,是一根约一米长,直径五公分的铜管,管上有些孔,管的一头堵着,另一头有一个机关,连着撞针。将火药混上砂子,用一根绳子拉起撞针,埋在地下。一旦猎物踩上或绊上绳子,撞击引爆,这根管子便旋转着飞起来,砂子便扫射起来。由于地枪发射的是个扇面,猎物一旦碰上,非死即重伤。数不清有多少猎物,倒在这枪口之下。

这天,狐爷在擦枪时,总有一种莫名的不安,感到枪冷冷的。他重新擦上黄油,用布裹上,放了起来,想沉些日子再说。实际上,对一个洗手多年的猎手来说,还是有一个结没解开。

过了几天,村里一个猎户逮了一头野猪,奖了两百个工分。狐爷便下定了决心。

那天晚上,金黄的月亮挂在中天,黑幽幽的山谷,显得异常神秘。狐爷将枪埋在一个山洞口,这儿离野獾糟蹋庄稼最多的玉米地不远。野獾经常出没,狐爷埋好枪就回家了。只等明天来收猎物。

一连过了四天,没有动静。狐爷并不着急,因为他这次本来就是顺其自然的。

到了第五天晚上,狐爷去看了一遍,就回家来了。他突然感到乏的慌,就上炕睡了。朦胧之中,那个狐仙老者又来到他面前。这次他不再和颜悦色,而是怒目相对,斥骂道,“你为什么不听我的忠告,又要大开杀戒?”说着又向后一招手,一头野獾呲牙咧嘴,迎面冲来。狐爷“啊”了一声,惊醒了。

狐爷坐了一会儿,心还是怦怦直跳。于是,披上衣服又向埋枪的地方走去。

狐爷走在去田野的路上,天色已是后半夜了。万籁俱寂,凉凉的秋风,吹的人身上直起鸡皮疙瘩。就在快要到埋枪的地点了,他突然听到玉米地里“唰啦唰啦”一个劲的响,不一会儿蹿出一个黑影,急急地向山洞跑去。狐爷的心一下子跳到嗓子眼儿,只听轰隆一声,地枪响了。那个黑影惨叫一声,重重地倒在了地上。

狐爷疯跑上去,借着月光一看,“啊”了一声,一下子也倒在地上。

等狐爷醒了的时候,他儿子欢,我獾叔公的尸体也入敛了。狐爷嚎了一声,“作孽啊!”又昏了过去了。

獾叔因为好钻山洞的习性,踩了狐爷的枪。现在,带着满身的砂子,真钻山洞去了。

埋葬了獾叔,狐爷一下子老了,四十多岁的人,看上去像五十多岁了。他那半痴的婆娘也彻底疯了,不久就不知疯到哪儿去了。

儿子死了,婆娘没了,狐爷一把火烧了供的狐狸皮,彻底开了杀戒。他整天扛着枪,见什么野物就打什么野物,整个院子血腥淋淋,又成了地地道道的猎户了。人们也发现他越来越像一只老狐狸了。

转眼间,十年过去了,农村实行了改革,包产到户。狐爷的一亩三分地,没法种,就转包给别人种了。他一边打猎,一边贩卖皮毛,日子过得也不错。村里的有些人看到养狐狸赚钱,就纷纷养起来。邻居张奶奶的儿子也办了个狐狸养殖场,养了一百只狐狸。有一次,狐爷对张奶奶打趣说,“以前我曾经说狐狸也是你的祖宗,是这么回事吧?”

张奶奶说,“这么多年的事都记得,你真是只老狐狸啊!“

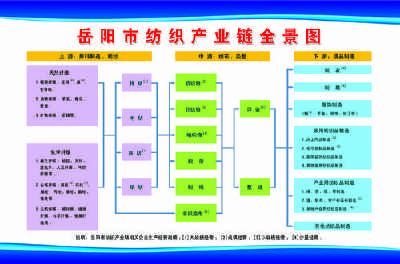

村里养狐狸的越来越多,狐爷干脆不打猎了,开了个公司,专门买卖狐狸皮,生意也越来越大,最后成立了养狐专业合作社,日子也渐渐活泛起来。

狐爷成了真正的狐爷了.....

亦凡,山东昌邑人。中国金融作家协会会员,中国农业银行作家协会理事。著有小说作品集《凤凰山轶事》、诗歌作品集《精灵》、随笔集《飞鸿印雪》、古典诗歌作品集《古风犹存》。

壹点号陌上风文艺