6月6日,两个衣着华丽的陌生女人走进了彭小英在下坳村的家。

他们精心准备:一套色彩对比鲜明的亮色运动套装,脖子上戴着一条厚厚的金项链,黑色棒球帽正面戴着一个银色的“BOY”。

“哦!终于看到偶像了,今天无论如何都要一起跳舞!”下午2点半——陌生人开口,当时是温州瑞安最热的一天,彭小英没有勇气拒绝。

自从她和老公一起跳“洗牌舞”的视频出现在热搜新闻后,手机几乎每天都要收到几十上百个微信好友的申请,还要处理无数来自全国各地的来电。这对夫妇以前从未见过这种战斗。

有人从外地过来只是为了和她合影;嗅到商机的老板转身找熟人,想和她合作;以前在镇上没见过面的领导也主动回家让她直播帮忙宣传;来自全国各地的记者排队采访她;她被邀请参加一个过去只在电视上看过的综艺节目。

他们突然闯入彭小英的生活。就像今天下午来这里拍戏的陌生女子,光是舞池就换了三次。

第一,在贾鹏一楼的客厅,背光,没有;正门口大坝光线合适,但方位角不合适;我搬到房子左侧的一个小空地,跳了不到30秒。天气太晴朗了。

最后,大家回到屋里,在堆满杂物的房间里跳完了一分钟的舞。陌生人露出满意的表情,笑着和彭小英拥抱告别。

由于突如其来的热度,这对农民夫妇陷入了“网络名人的烦恼”。有些人怀疑自己的农民身份;也有人质疑彭小英丈夫车祸和抑郁症的真实性;有人在视频下留言毫不客气:这是团队包装炒作。

夫妻俩跳舞的消息上热搜后,几乎每天都有陌生人来这里。新京报记者杜摄

“生活变复杂了,脑子转不过来”

周六早上,彭小英跑到药店,拎了一袋药,里面有一个白色塑料袋。

一夜之间,她的声音失去了——。就在前一天,她和丈夫接受了几家电视台的采访,前后接待了11个人。

按照原计划,杭州电视台今天上午要做采访,也被取消了。她累得把胖大海泡在粉红色保温杯的热水里。她一回到家就冲到楼上补觉,直到午饭才醒来。

彭的午餐很简单。餐桌上的茄子、毛豆、空心菜和青豆都种在自家的菜地里。这几天家里来来往往的客人很多,亲戚也来帮忙做饭。

/p>菜刚端上桌子,村长就戴着镇上管宣传的干部来了。几句寒暄过后,对方讲明来意,想让夫妻俩帮忙推广当地的农产品,并劝他们要抓住机会——“网上的红啊、粉丝啊,就是这一阵啦。”

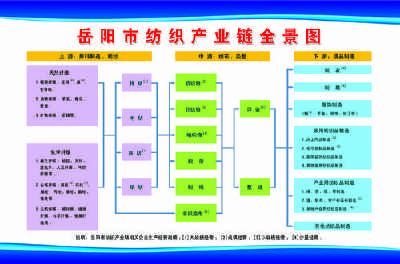

过去几十年里,这个位于温州瑞安西部地区的村子从未像现在这样被人关注,它所属的马屿镇,有点名气的产业是制造眼镜和鞋子。村里的青壮年有的跑去外省做生意,有的进了本地鞋厂。

今年受疫情影响,村子里种的花菜滞销,彭小英和丈夫范得多成了他人的指望——在抖音和快手平台上,夫妻俩的几个账号粉丝加起来超过314.4万人,最高的一条视频播放量是1164.9万,是名副其实的“网红”。

彭小英不到1米6的个子,长及后背的头发染成了红棕色,有时跳舞会扎成低垂的双马尾。她身形有些发胖,笑起来会露出一排大白牙,挤得眼角的皱纹形成一条条深沟。只要音乐响起,头发就跟着身体一起跳跃。

夫妻俩经常在田坎边的空地上随时打开音乐跳舞。新京报记者杜雯雯 摄

范得多与彭小英相差五岁,体型偏瘦,比妻子高出半头,皮肤晒得黝黑。大部分时候他是那个协助妻子的角色。

客人走后,夫妻俩犯了难,“我俩字都不认识几个,这些(带货)怎么弄都不会啊。”他们小学都没毕业,光是看懂网友在视频下的留言,就要花费一些时间。连视频里的一些配文,夫妻俩也是请教孩子后再打上去的。

这段时间里,还有从未谋面的人通过电话、微信、短信联系他们,有想搞广告合作的、有想让她们加入团队包装造星的。夫妻俩搞不明白,便干脆都拒绝了。

他们从没想到过自己的生活会因为跳舞的视频被改变,总觉得现在这些事“脑子转不过来了”,担心分辨不清那些陌生来人的真实目的,更怕得罪对方。对彭小英来说,“生活变得复杂了。”

就像半个月前在家里第一次接到电视台的电话时,她和丈夫吓得手发抖,“哎,还以为是犯了什么错,是不是跳舞不让用毛阿敏的那首歌《渴望》,人家找上门了。”

农民家庭的日常

6月7日的下午,是这段时间以来家里少见清闲的时刻。

不跳舞的时候,还是好多农活要等着干。彭家父女坐在门口剥毛豆,一颗一颗的嫩豆子从毛绒绒的绿壳里被挤出来,跳进一旁的塑料筐中,对农民来说,这些作物蔬果过去是生活中的重头戏。

门口那台花3000元买的蓝色电动三轮车,几乎是家家户户的标配。在只能容纳一辆车通行的村中主路,这辆三轮是往返田地与家中最方便快捷的交通工具,锄头、水桶、橡胶鞋都能塞进后面的车斗里。

想跳舞时,两口子便把便携式音箱往车斗里后面一放,骑着小车便走,田坎边、老屋前、文化广场的荷花池旁都曾留下他们的足迹。

彭家有8亩地,年头好的时候,那些成熟的玉米、稻谷、黄瓜和花菜能为家里带来三四万的收入,但农民靠天吃饭,每年到手的钱并不固定。

彭小英和丈夫、孩子、父亲、婶婶(父亲后来找的老伴儿)同住在村里的一栋2层小楼里。

彭小英夫妻在霞岙村居住的二层小楼。新京报记者杜雯雯 摄

在村里,彭家的生活条件算是中等。过年前,房子刚花了七八万元装修过:客厅铺上了光亮的瓷砖,墙面也贴上带花纹的板,新换的金色大门嵌着菱形绿玻璃,楼上的卧室里换了木地板,家里的餐桌、沙发、床、橱柜,也都重新置办过。钱是彭小英的哥哥出的。事实上房子是彭小英父母的,夫妻俩只是居住在这里。

为了增加收入,彭小英和范得多曾想去瑞安的私人鞋厂打工,一个月大约能挣到四五千元的工资,但今年的疫情让那些做外销生意的鞋厂一下失去了订单,工人们也找不到活儿干。

有长达十几年的时间,彭小英和丈夫是在外打工度过的,大女儿出生后的第二年,他们便去了云南昆明,后来又辗转到山东东营,只有过年的时候才回老家。直到二女儿快要上三年级的时候,全家人才搬回村里,算起来也不过四年时间。

彭小英说,村里许多人家其实都借了外债,日子并不好过。夫妻俩过去做服装生意也赔本欠钱,原本他们会过着和村里大多数家庭相似的生活,种菜、挖笋、摘杨梅,努力赚钱养家还债。

过去几年,跳舞也成为了两人生活的日常习惯。其实,要在村里的田坎边成功录下一段全家人跳舞的视频,并没有想象中简单。

突然经过的三轮车、从对面走来打招呼的熟人邻居、手机连接音响的声音变小、舞步挑错配合不对、地面上硌脚的石头、突然下起的雨,都会成为中断拍摄的原因。有时一段舞蹈反复跳上十几遍也是常事。

他们的舞蹈是近些年风靡的曳步舞。彭小英第一次看到这种节奏感强烈、脚部动作变化快的舞步时,便着了迷。最开始只是自己跳,后来想拉着丈夫一起,“让他锻炼锻炼,也能放松下心情。”范得多并不情愿,“哪有大男人去跳舞的,不去不去。”

彭小英还是坚持,“你不跳,那你去看我跳。”连着看了几天,范得多也跟着尝试。彭小英还记得那天晚上回家,丈夫告诉她,“我跳舞出汗了,感觉身体挺舒服。”

连着两个月夫妻俩每天都去,早晨跳,晚上也跳,丈夫还迅速瘦了下来,两人不放心,又去医院检查血压、心脏功能,医生告诉他,“你俩一切正常。”

范得多夫妻带着二女儿和小儿子跳舞,大女儿和其他亲友帮他们拍。新京报记者杜雯雯 摄

“那时,他眼里没有光”

如果不仔细盯着范得多的脸看,很难发现他的下嘴唇与下巴之间,有一个“7字形”隐隐的长白线,那是十几年前一场车祸留下的痕迹。

那时,他与妻子从家乡去到云南昆明打工,彭小英在老乡开的一家鞋店上班。彭小英至今记得,一天下午六点左右,她接到一通电话,“问我有没有空,说我老公‘有点不舒服’送到医院去了,让我去一下。”

等她赶到医院,才被医生告知是需要手术签字,状况远比她想象的糟糕得多:范得多三颗下门牙全部撞碎,嘴里也被划出一道大口子,满嘴是血。

“当时我的双腿感觉一下就‘瘫了’,站不住了。”彭小英说,丈夫与其他三位朋友驾驶着小车,被一辆大货车从车身撞来,坐在司机后座的范得多成为受伤最重的两人之一。

手术后不到一年的时间里,彭小英觉察到丈夫有些不对劲。

他的左耳在车祸后失去了听力,总感觉自己耳朵里有机器“呜呜呜”的声响,吃饭的时候有,睡觉的时候也有,24小时不断。

这张模糊的照片拍摄于丈夫车祸后的两年,夫妻俩去庙里祈福。受访者供图

丈夫原本是个爱说爱笑的人,那段时间时常沉默,有好多次彭小英发现他坐着自言自语,“耳朵响、车子来,耳朵响、车子来。”

长期失眠引来的烦躁感,让范得多觉得自己“快疯了,好几次都想跳井、跳楼算了,”有些时候家人实在不知道怎么办,只有打120求救。

感觉最不对劲的那天晚上,彭小英半夜醒来发现丈夫不在床上,她赶忙寻来亲友分头去找,接近凌晨两点,家人才在一个广场的花坛边找到了蹲坐在那儿的范得多。

妻子带着他又去了医院,先是挂了精神科,医生提醒她应当去看心理科。在瑞安市人民医院,范得多被诊断为抑郁症,家人还带着他去过山东的医院、最远跑到了北京,得到的诊断结果都差不多。

至今家中还遗留了一些当年没吃完的药盒。这些名为“盐酸帕西汀片(赛乐特)”、“奥氮平片(再普乐)”的药物,适应症为:抑郁症、强迫性神经症、惊恐障碍、社交恐怖症、精神分裂症、中重度躁狂发作等。

家中还保留了一些范得多抑郁症时期的吃药的外盒。新京报记者杜雯雯 摄

对彭小英来说,那是她人生中最痛苦的一段时间。

23岁的大女儿丹丹记得,那段时间妈妈的心情一直很低落。害怕别人的议论带来压力,无论是车祸还是患病,彭小英也只告知了家族中极少数的几位近亲,不少亲戚都是最近看到新闻,才知道原来两口子还经历过这一遭。

车祸后两年,彭小英带着丈夫去马屿镇附近的一个庙里拜佛,夫妻俩让人帮忙合了一张影。照片模糊,丈夫攀着她的肩,直直看向前方,女人笑着举起右手比了一个“耶”。

“你看,那时他眼里没有光,”彭小英坐在小木凳上,拿着手机里的照片边看边说,“他是一家之主,家里的顶梁柱出了事,我和孩子怎么办?”

范得多出车祸后,彭小英的微信昵称改成了“再怎么烦恼也要对别人微笑”。后来是在接受媒体采访时他才得知妻子这句话的寓意:对每一个来看望的人都微笑,要让丈夫看不出来脸上的悲伤。

“和那些最苦最难过的日子比,现在这些又算什么呢?”

跳舞给他们带来了意料之外的喜事:范得多跳了几年舞之后,身体变好,心情也舒畅,尽管没到医院去做复查诊断,但他已经完全不同于抑郁症时期的状态,变得开朗健谈,也不用依靠药物入睡。

头两年,夫妻俩在广场跳舞有些小名气,好多人想跟着他们学,一年一个人象征性地给300元的辛苦费,后来偶尔有表演场合需要舞蹈的,也会找上门,一场表演按人头给“点心费”,1个人50元。

最开始,村子里也有些闲言碎语,“有这个工夫去跳舞,累死了都,还不如在家休息。”夫妻俩也不管这些声音,还是接着跳。

事实上,跳舞对彭小英夫妻来说,其实花不了多少钱。除了在网上购买的两个可以随意拖着走的外放音响,跳舞前需要做的准备,就是提前在保温杯里灌上一壶水。

家里的老人身体还算健康,大女儿懂事,当了舞蹈老师后从未要范得多夫妻俩操过心,老二老三上学只有生活费的开销,一个月不到一千元。全家人的吃喝基本都能自给自足,没有额外的物质花费。

彭小英经常去村里挖一些野菜回家,在餐桌上炒着吃。新京报记者杜雯雯 摄

早在两年前,彭小英陆陆续续就在网上发布跳舞的视频。有时是夫妻俩一起,有时是与二女儿、小儿子四人一起,跳舞的地点一直在变换,从公园到亲戚家的小区,从白天的广场到晚上的桥下。

直到今年4月初,两人在疫情里因为无聊,自编自跳了一曲毛阿敏的《渴望》,背景是在范得多的老宅前,丈夫穿着上世纪70年代老汉常穿的蓝色外套,脚上踩着绿色解放鞋,头上还戴着竹编的斗笠。

视频发出去后的那天晚上,他俩的账号里一直显示99+的新消息,粉丝数不断往上翻。至今,夫妻俩也没完全搞明白那条视频为何走红,只记得两人兴奋地看手机到晚上三点还没睡,“从来没有这样过,就像突然下大暴雨似的。”

范得多只能看懂一些简单的字,一些网友的评论需要通过孩子的转述,“看了评论,越来越开心,越来越有动力,觉得自己心情很好。”

但随之而来的是质疑声。在那些跳舞视频里,他俩放得开动作幅度也大,身体跟着节拍的律动感摆动,没有一丝拘谨和害羞——这让他俩看起来和传统印象中的农民差距很大——这也让不少网友觉得他俩是“假农民”,怀疑他们的真实身份是“舞蹈老师”。

早期跳舞时,他们经常穿着看起来很潮流的运动服套装,全家都是统一的黑色、红色、白色或绿色,脚上运动鞋的logo也是知名运动品牌。这些画面在他们走红之后,成为网友质疑他们真实身份、包装炒作自己的证据之一。

“这些衣服,都是我大女儿给我们买的,鼓励我们跳舞,说这样穿年轻好看,”范得多觉得委屈,“45一双,你说是不是真的?”大女儿丹丹在瑞安市里一家舞蹈工作室当爵士舞老师,她帮父母注册了视频账号。

还有网友说他们转变风格后的服饰是刻意打扮。范得多不否认衣服都是从衣柜里特意翻出来为了跳舞穿,“在农村谁家没有几件旧衣服,虽然穿了很多年了,但没破也就一直放着不扔,哪里需要去外面买。”

在那些“假夫妻”的评论之下,彭小英说自己不生气。她指着中间的茶几回答,“就像你我之间隔着这个桌子,他们高兴就让他说,没事。”

彭小英还记得那时为了让丈夫心情好一点,陪他跳舞跳到自己的脚部受伤,有一天早上醒来后,她已经肿痛得无法挪动,从二楼卧室下到一楼客厅的每一步,她都是坐在楼梯上,一级一级地挪下来。

“所以啊,和那些最苦最难过的日子比,现在这些又算什么呢?”彭小英这样劝自己。

来源:新京报