作者:尤尔大湾区普莱斯投资俱乐部

第一部分是行业分析

一、公司简介

夏布夏布,起源于台湾省,是一个流行的时尚火锅品牌。1998年成立于北京,从北到南覆盖中国18个省80多个城市。到目前为止,中国有800多家直营店。是全国十大火锅品牌之一,全国百强餐饮企业之一,已在香港上市。下步下步始终坚持以满足消费者需求为核心,适应消费模式和餐饮市场的变化,以朋友聚餐和家庭聚餐为重点的目的性消费为主。

二、产业空间分析

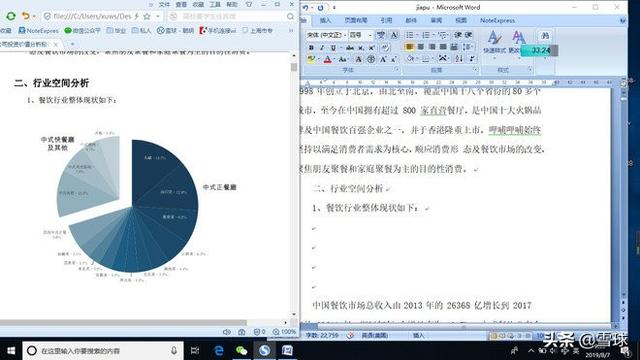

1.餐饮业的总体状况如下:

中国餐饮市场总收入从2013年的26368亿元增长到2017年的39644亿元,复合年增长率为10.7%。

中国餐饮业的全球增长如何?

中式餐饮在世界范围内的受欢迎程度稳步上升,主要是由于中国文化的影响越来越大,中式食品在世界范围内的接受程度也越来越高。中式餐饮全球总收入从2012年的35361亿元增长到2017年的50221亿元。

餐饮业的全球增长是怎样的?

根据美国餐馆协会的说法:

2013-2017年,美国餐饮收入过去5年的平均增长率约为3.5%;

2017年1-11月,日本餐饮服务业销售额1996.47亿日元,同比增长0.8%;(数据来自中国烹饪协会)

可见,整个餐饮业即使进入成熟期,也会保持一定的增长,后期主要靠CPI增长。

自2013年以来,火锅的种类增长如下:

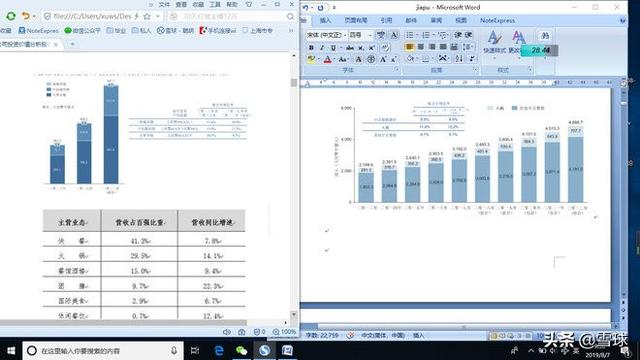

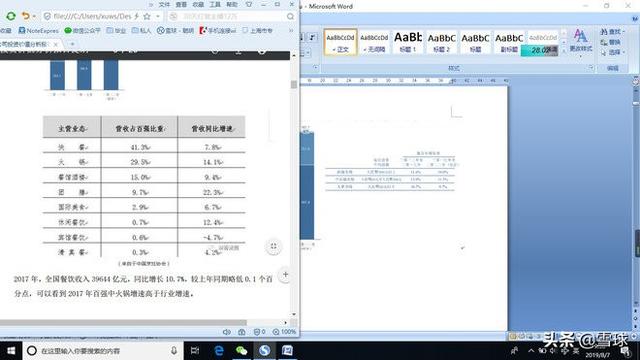

2017年全国餐饮收入39644亿元,同比增长10.7%,比去年同期略低0.1个百分点。可见2017年前100名中火锅的增速高于行业。

个人认为,火锅行业快速发展的原因如下:

r />1、易于标准化;

火锅对于厨师的要求较低,主要由锅底和菜品构成,非标准化的环节较少,这个优势大部分餐饮公司并不具备。之前标准化比较好的有味千拉面和真功夫,当然还有大名鼎鼎的海底捞。

2、以辣为主,口味多变;

在中国,火锅主要分为三类,川式,粤式及蒙式,根据沙利文调查,以麻辣口味文明的川式火锅占据火锅市场的 64.2%,下图的8大菜系占比也可见中国人对于辣的喜爱。火锅也含有各式各样可供选择的食材,可根据个人偏好调整口味,顾客可选择多种食材,加入他们的火锅中,因为顾客可以选择堂弟及根据个人喜好 自调蘸料,估火锅十分容易定制,迎合不同口味偏好。下图各大菜系的占比如下:

3、适合社交,菜品健康;

火锅因其温暖级令人舒心的就餐方式是朋友相聚中最受欢迎的一种方式,由于食材在顾客餐桌上新鲜烹调,菜品食用的方式更加健康。

三、竞争格局分析

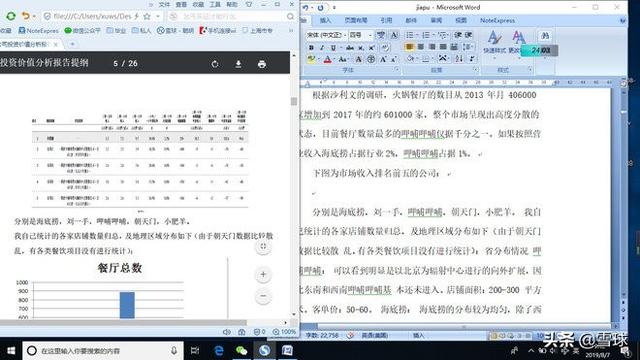

根据沙利文的调研,火锅餐厅的数目从 2013 年406000 家增加到 2017年的约 601000 家,整个市场呈现出高度分散的状态,目前餐厅数量最多的呷哺呷哺仅据千分之一。如果按照营业收入海底捞占据行业2%,呷哺呷哺占据1%。

下图为市场收入排名前五的公司:

分别是海底捞,刘一手,呷哺呷哺,朝天门,小肥羊。

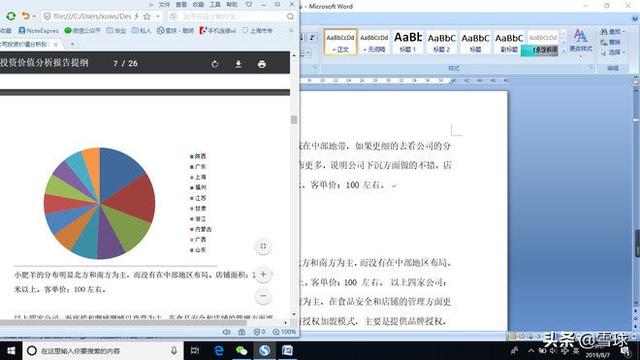

我自己统计的各家店铺数量归总,及地理区域分布如下(由于朝天门数据比较散乱,有各类餐饮项目没有进行统计):

省分布情况

呷哺呷哺:

可以看到明显是以北京为辐射中心进行的向外扩展,因此东南和西南呷哺呷哺基本还未进入。店铺面积:200-300 平方米。客单价:50-60。

海底捞:

海底捞的分布较为均匀,除了西南,没有特别明显的地域性,扩张是以各省市核 心城市向下进行。店铺面积:800-1200 平方米。客单价:100-150。

刘一手:

刘一手主要分布区域在中部地带,如果更细的去看公司的分布图,县一级城市的 分布更多,说明公司下沉方面做的不错。店铺面积:350-800 平方米。客单价:100 左右。

小肥羊:

小肥羊的分布明显北方和南方为主,而没有在中部地区布局。店铺面积:250 平 米以上。客单价:100 左右。

以上四家公司:海底捞和呷哺呷哺以直营为主,在食品安全和店铺的管理方面更据优势,而其他几家都有授权加盟模式,主要是提供品牌授权,对于食材以及店铺的管理力度较弱,竞争能力会存在一些问题。

主要竞争对手经营数据对比:

毛利率和净利率

呷哺呷哺

海底捞

ROE(由于有上市前的数据,因此会有些失真):

呷哺呷哺

海底捞

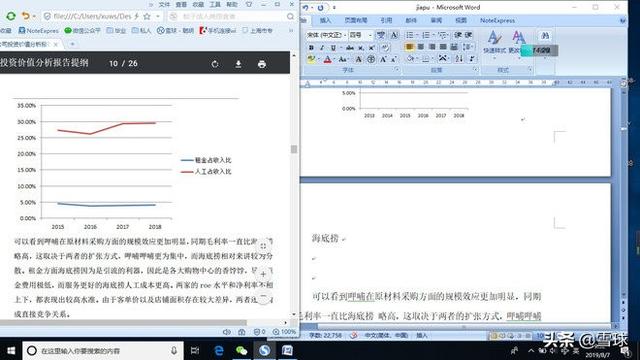

租金和人工占收入比重:

呷哺呷哺

海底捞

可以看到呷哺在原材料采购方面的规模效应更加明显,同期毛利率一直比海底捞略高,这取决于两者的扩张方式,呷哺呷哺更为集中,而海底捞相对来讲较为分散。租金方面,海底捞因为是引流的利器,因此是各大购物中心的香饽饽,导致租金费用极低,而服务更好的海底捞人工成本更高。两家的 roe 水平和净利率不相上下,都表现出较高水准。由于客单价以及店铺面积存在较大差异,两者还未构成直接竞争关系。

公司空间估算:

2018 年底呷哺呷哺有886 家左右,公司的店铺瓶颈在哪里?中国有23个省,4个直辖市,5个自治区以及 2个行政特别区。从理性的角度来分析的话,公司店铺数量不可能超过麦当劳或肯德基在中国的总体数量,全中国目前肯德基大概有 5000 多家,而麦当劳不过 2500 多家。呷哺呷哺城市之间店铺数量差距非常大,比如同为一线城市的北京和上海店铺数量相差 5 倍多,再加上四川这个火锅大本营标准化产品可能很难打入,呷哺呷哺的模式也不适合三线城市的下沉(三线城市以熟人关系为主,不适合单人为主的小火锅,反而更加适合海底捞和凑凑这类大火锅社交模式),呷哺呷哺的天花板可能在 2000-3000 家左右(因为麦当劳要加大开店力度,计划未来5年达到 4500 家,理论上是可能的,因为和kfc差距很小,kfc能开的地方麦当劳也可以)。

第二部分 公司分析

一、财务分析

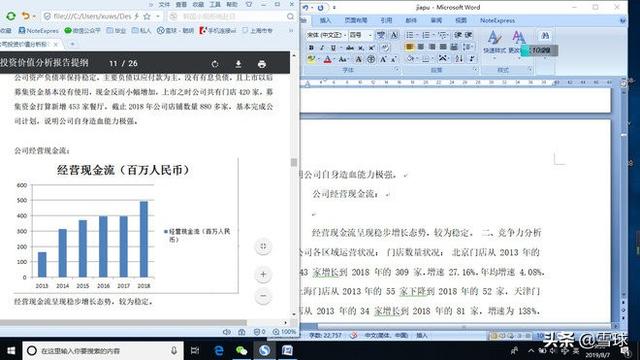

公司资产负债率:

公司资产负债率保持稳定,主要负债以应付款为主,没有有息负债,且上市以后募集资金基本没有使用,现金反而小幅增加,上市之时公司共有门店420 家,募集资金打算新增453家餐厅,截止 2018 年公司店铺数量 880多家,基本完成公司计划,说明公司自身造血能力极强。

公司经营现金流:

经营现金流呈现稳步增长态势,较为稳定。

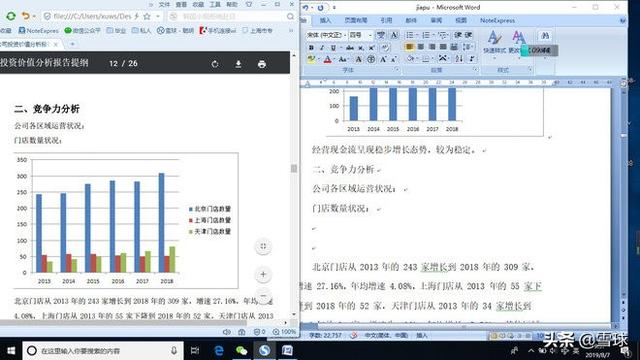

二、竞争力分析

公司各区域运营状况:

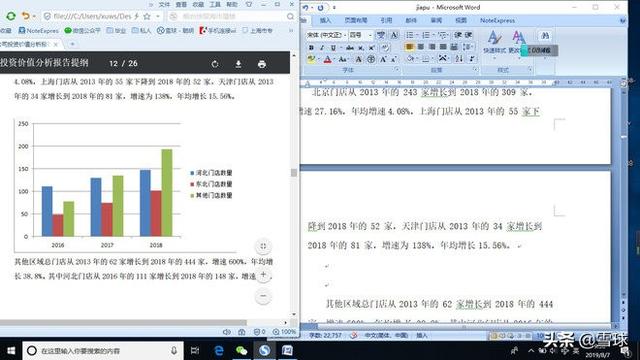

门店数量状况:

北京门店从 2013 年的 243 家增长到 2018年的 309 家,增速27.16%,年均增速4.08%,上海门店从 2013 年的 55 家下降到2018 年的 52 家,天津门店从 2013 年的 34 家增长到 2018 年的 81 家,增速为 138%,年均增长 15.56%。

其他区域总门店从 2013 年的 62 家增长到 2018 年的 444 家,增速600%,年均增 长38.8%。其中河北门店从 2016 年的 111 家增长到 2018 年的 148 家,增速 33%,年均增长 10%,东北门店从 2016 年的 49 家增长到 2018 年的 102 家,增速 108%,年均增长 27.68%,其他区域门店从 2016 年的 78 家增长到 2018 年的 194 家,增 速 148%,年均增长 35.4%。可以看到除了上海区域遭遇了增长瓶颈,其他区域的 店铺数量增长态势都较为良好。

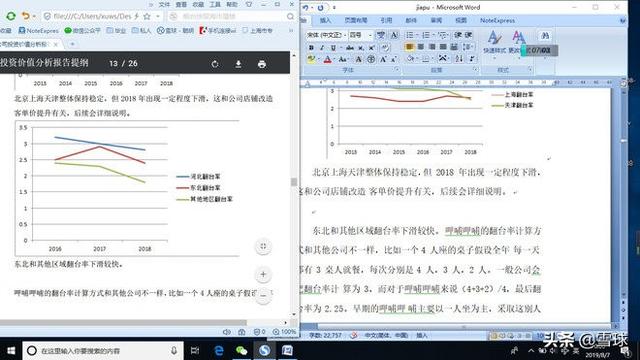

翻台率状况:

北京上海天津整体保持稳定,但 2018 年出现一定程度下滑,这和公司店铺改造 客单价提升有关,后续会详细说明。

东北和其他区域翻台率下滑较快。

呷哺呷哺的翻台率计算方式和其他公司不一样,比如一个 4 人座的桌子假设全年每一天都有3桌人就餐,每次分别是4人,3 人,2人。一般公司会把翻台率计算为 3,而对于呷哺呷哺来说(4+3+2)/4,最后翻台率为 2.25。早期的呷哺呷哺主要以一人坐为主,采取这别人同样的方式或者自己的计算方式并无差异,从 2017 年改造以后,呷哺呷哺为了提高用餐环境,增加了大桌的数量,变相降低了接待能力,延长了顾客等待时间,用餐时段就餐总人数会出现一定比例下滑,会导致翻台率核心指标的下滑。

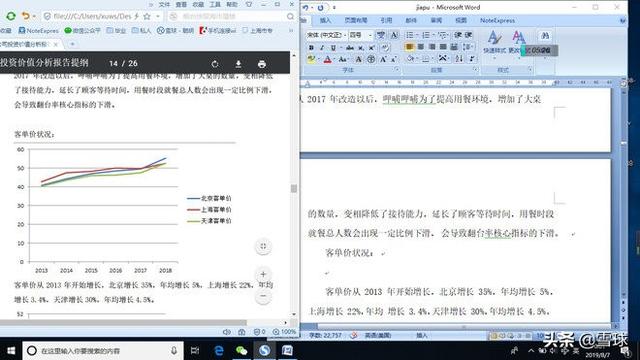

客单价状况:

客单价从 2013 年开始增长,北京增长 35%,年均增长 5%,上海增长 22%,年均 增长 3.4%,天津增长 30%,年均增长 4.5%。

其他城市的增长也大体保持相同的程度,我们可以看到 2018 年相对 2017年增长大多在 10%左右,客单价提高对于就餐人数的影响短期看来也是很明显的,也可以部分解释今年翻台率大幅下滑的原因。如果综合各个地区的总体收入,分别计 算了 2018 年各区域单店客流量下滑状况:北京:下滑 9%左右,上海:基本持平,天津:下滑 10%左右,河北:下滑 1%左右,东北:下滑 15%左右,其他区域:下滑 15%左右。增速最快的几个区域客流量下滑较大,主要是由于东北和其他区域 门店过于分散,价格大幅上涨以后相对其他餐饮的价格优势大幅下降。

公司主要优势:

一, 明显的价格优势,之前我们再罗列行业的数据时,曾经列举了各个企业的人均消费情况,大多数规模化的火锅企业的价格段都落在 100 以上这个价格区间,而呷哺呷哺的价格在 60 左右,可以说在这个价格段呷哺呷哺基本是没有竞争对手的,你也可以说呷哺呷哺的主要竞争对手非传统火锅企业,而更多的是和快餐行业竞争,那么这个优势又不是太明显,肯德基和麦当劳的人均消费在 45 左右。之所以公司能够维持较低的价格主要得益于几个方面:

1 套餐制造成的价格错觉。如下图:

我们可以看到,虽然品种很多,但实际每个品种只占到单独点餐的 1/4 甚至是 1/5,这样这么一盘菜本身相当于两个左右的普通装,因此一份套餐的价格并没有像大家想象的那么低,呷哺呷哺套餐模式以及定价逻辑和麦当劳,kfc有些雷同之处,让大家感觉到实在,同时也让公司成本不至于失控。

2 规模效应导致的成本控制能力。(后续详解)

3 集中采购,农餐对接。(后续详解)

二 集中开店策略带来的规模效应,

我们可以看到公司主要是通过北京和上海两个点辐射,在相关区域内进行密集开店策略。

早期每个城市的店铺数量分布图。这类布局方式可以有效的降低运输成本,提高 供应链的效率。

公司的物流布局也很好的说明了公司打算采取的店铺布局策略,后续的募集资金 又在北京和上海建立了中央配送中心。因此公司的大部分店铺主要集中在东部偏 北区域。未来公司向南扩张需要建立新的配送中心以保证目前的效率。

三 集中采购,农餐对接。

据公司招股说明书显示 2011 年、2012 年及 2013 年以及截至 2014 年 6 月 30 日止六个月,以采购金额计,通过集中采购分別购买了约 60%、80%、90%及 90%的 食材。为确保每日有充足新鮮蔬菜供应,公司直接与诸多签约农业合作社及农户合作。根据合作安排,公司向签约农业合作社及农户提供年度种植计划,公司分别与北京的八家农场及上海和沈阳的两家农场建立长期策略合作关系。

在 2011 年到 2017 年各大农产品价格上涨的情况下,呷哺呷哺毛利率有一个明显提升的过程,从 2013 年 56%提升到 2017 年的 62%。

四 独特的吧台设计有效提升绩效

U型吧台设计可以优化座位密度,并提高员工顾客比例,也就是员工可以同时覆盖的顾客数量大幅提升,而这个正是海底捞等传统火锅不具备的优势,不仅可以有效提高顾客满意度,还能大幅降低员工成本。

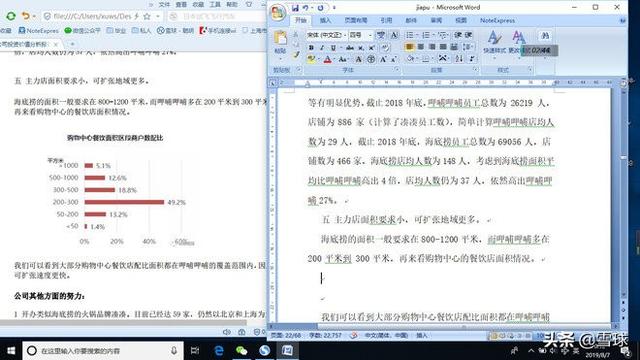

2011 年到 2017 年人力成本大幅攀升,呷哺呷哺的人力成本占收入比一直保持稳 定,其中单个餐厅单位面积人数比和海底捞等有明显优势,截止2018年底,呷哺呷哺员工总数为 26219 人,店铺为 886 家(计算了凑凑员工数),简单计算呷哺呷哺店均人数为29人,截止 2018年底,海底捞员工总数为 69056 人,店铺数为466家,海底捞店均人数为148人,考虑到海底捞面积平均比呷哺呷哺高出4倍,店均人数仍为 37人,依然高出呷哺呷哺27%。

五 主力店面积要求小,可扩张地域更多。

海底捞的面积一般要求在 800-1200 平米,而呷哺呷哺多在 200 平米到 300平米,再来看购物中心的餐饮店面积情况。

我们可以看到大部分购物中心餐饮店配比面积都在呷哺呷哺的覆盖范围内,因此可扩张速度更快。

公司其他方面的努力:

1 开办类似海底捞的火锅品牌凑凑。目前已经达59家,仍然以北京和上海为主要开设地区,其中北京上海各开 14 家,占总体数量接近50%,凑凑开店主要以一线城市和二线省会城市为主,定价较呷哺呷哺高出1倍。2018年凑凑营业收入为 5.55 亿元,单店年营业额为 1000 多万,营业利润由2017年的亏损 240 万 到 2018年的盈利 640万。凑凑由于开店面积和海底捞类似,海底捞单店平均收 入为3600多万,而凑凑大概 1000 多万,粗略计算凑凑的翻台率仅为 1.4,表现 还谈不上出色。

2 增加外卖产品。为了增加餐厅坪效,除了火锅外送,开发了即食产品「呷煮呷烫」品牌。在同一个时间段为呷哺呷哺餐厅增加了额外的收入,截至 2018 年底外送收入较去年增加 203.3%。

3 增加茶饮。

公司把茶元素融入火锅文化中,所有凑凑门店以及部分呷哺呷哺门店提供茶饮服务。湊湊的茶饮不是传统认知上的功夫泡茶,而是专门引进的地道的台式手摇茶。经由印度、锡兰、中国台湾与大陆等地遴选最佳的原叶好茶,提炼萃取精纯茶汤,通过创新的配方,调制中西合璧口味。

三、公司历史分析

公司历史创始人经历:新闻报导如下

90 年代初,北京音乐家王启明与妻子郭燕,怀着对梦想,对生活的渴望,来到了神往以久的美国。然而,一切并不完全像他们想象中的一个梦想。通过奋斗,王启明终于成为一位富人,但却付出了巨大代价——这是1993年在风靡全国的电 视连续剧《北京人在纽约》的故事情节,也在这一年,台湾桃园县的、人贺光启与妻子踏上了北京的土地,成为“京漂”一族,开始了创业的生活。当贺光启与妻子乘坐的班机缓缓降落在北京首都机场时,他们心里的喜悦难以言表。在赶往市区的路上,贺光启并没有看得他想象当中那个繁华的北京,街上满地跑着天津大发的面包车,高档的五星级酒店也非常少。当时,在很多到国内发展的台湾人中,贺光启应该算是“另一类”,那时大部份的台商都会选择到广州、深圳、上海、浙江等沿海地区发展,而贺光启选择的却是北京。

“最终在北京发展,其实是有一点阴错阳差,误打误撞的情况。”呷哺呷哺餐饮管理有限公司董事长贺光启告诉《中国新时代》记者。

起初,贺光启是打算在北京投资做首饰,然后出口外销。正是看得当时低廉的劳动力和廉价的生产成本优势,贺光启才从台湾来到内地。在进行一年多的筹备和考察后,1994 年,终于拿到了企业经营执照的贺光启喜形于色。

贺光启清晰地记得当时自己到处跑手续的那些经历:去十八里店申报;去各处采 购材料等等,虽然有时刮辛苦,但他却感到很有奔头。

当时首饰在内地非常畅销,对外出口更是供不应求。几年中,贺光启赚得盆满钵满。虽然贺光启也曾在国外去赚过不点钱,但他更难忘回到内地后赚得的第一桶金。

从卖首饰到搞餐饮,行业跨上显然很大,一个不起眼的项目,却让贺光启找到了财富的秘密。如今,贺光启每天都忙着察看新店铺的选址,他每天的工作日程一般是:上午在办公室处理公司事务性的工作,下午回到北京城里视察各个店铺的 营业情况,与供货商交流。

商机

1996 年,北京珠宝市场开始逐步萧条,大量的首饰堆在仓库里卖不出去。而贺 光启正头疼不知道下一步该做什么,他偶然发现北京快餐业的市场似乎不错。

于是,贺光启开始考察快餐市场,当时的快餐市场基本上是由麦当劳和肯德基一统天下。一次,贺光启应朋友之邀吃火锅,他发现北京的火锅还是以木头碳为燃 料的铜火锅或煤气火锅为主,几个人桌坐一起吃。而台湾已经流行用电磁炉加热 的吧台式分餐火锅,贺光启觉得出于环保和安全的需求,政府在未来一定会鼓励 使用清洁燃料。如果能开一家吧台式火锅店,应该受欢迎。

随后,贺光启以每台 700 台币的价格从台湾购进几十桌电磁炉,以此为卖一点,在北京的西单开起了第一家“呷哺呷哺”的店面。

在台湾,只要看得“呷哺”,人们就知道是吃的。因为越难念,顾客越容易记住。本来他想给店取名“呷哺呷哺呷哺呷哺”,但太长了显得繁琐,而“呷哺”又太短了,“呷哺呷哺”4 个字,不长不短,很容易记着。

起初,贺光启想从台湾招聘人才先负责经营,但由于两岸没有直航,人员来往很不方便,而且成本很高,况且呷哺呷哺总有一天要本土化。

贺光启在北京选好人才先后,开始设计中央厨房,所有器具、吃材都由中央厨房 直接配送到店。

早期,贺光启认为营业额应该是不成问题的,自己的秒点子加上先进设备,还怕大众不抢着来尝鲜吗?不料他失算了。火锅店在刚成立时,一天竟卖不出去三锅,随后很长一段时间里,贺光启的火锅店一直都没有火起来。

北方人习惯大家围在一起吃火锅,针对这些种新兴的快餐业的分餐,很多人不接受,因观念不和而导致难于能理解和认同。此外,贺光启开始是直接从台湾采购 调布料再运到北京,可到了北京之后,发现不合本地吃客人的口味。

贺光启只好寻找出路。他请厨师针对北方人的口味制做了多种调材料,然后请消费者来免费试吃,中间还赠送一些小礼物。事后,贺光启认真听取吃客人的意见,经过无数次的调查,用了半年时间才最终定下调料的口味。

为了保证原物料牛羊肉的品质,内蒙古发生雪灾那年,贺光启率队冒着大雪开车到内蒙古寻找优质货源。他挨家挨户地去看,走进工厂房里去看有没有库存、产品的质量怎么样。然后租车全程从内蒙押运到北京。但贺光启的辛苦付出,并没有换回相应的回报。店铺还是没有盈利,而北京日益膨胀的消费需求,尤其加上外来餐饮纷纷进入北京市场,让贺光启开始深思是否应该转换经营战略。

没有曾想,2003 年的非典给了贺光启一次翻身的机会。北京人之前不能接受的一人一锅制,在非典期间大受欢迎,此后人们吃火锅时便认准了呷哺呷哺。

随着市场的打开,品牌也很快树立起来,贺光启的压力稍有减轻,但他并不满足 于赚点小钱就收手,他趁热打铁,扩大规模,开了第二家分店。新商店选在客人 量密集的购物中心,目标客户还是位于逛商场的年青人,吸引他们逛累了之后来 店就餐。

2005 年开始,呷哺呷哺的扩张明显加速。随着规模的扩大,呷哺呷哺吧台式的 经营优势开始体现:吧台式就餐布局可以增加店铺的顾客容量,同样的店铺面积 给传统火锅店增加了 30%以上。

除了大型购物中心,办公室密集地区是呷哺呷哺另一个选址重点。白领去呷哺呷哺,最主要的原因是便宜,其次,小火锅分餐较卫生。这两个特点用得在呷哺呷哺 就餐,基本可以算得上一次小小那些商务餐,比请同事或客户吃普通快餐店的正 式得多。

扩张

走出困境,贺光启展示出经商者的智慧。“9天开一个新店”成为贺光启的一句 口头禅,这和呷哺呷哺几年前的艰难扩张形成绝大反差。他说:“以每 9 天一家 开店的速度拓展,是我们的一个目标”。

在扩张速度加快的同时,成群的模仿者也随着呷哺呷哺营业额的增长而增长,甚至有的呷哺呷哺员工辞职后做了同样的火锅店。贺光启承认,呷哺呷哺在店面上 并不难复制,但这个精明白的台海湾人试图通过一系列排他性合作条款来抑制模 仿者和后来者的竞争。比如对于饮料,呷哺呷哺与可口可乐、雀巢都签订了排他 性的条款,只要呷哺呷哺从可口可乐和雀巢进货,那么雀巢和可口可乐就不能再 向其他和呷哺呷哺类似的餐饮公司供货。这个“类似”被限制在吧台类火锅快餐 店内,呷哺呷哺和其他一些肉类和蔬菜供货商朝也签订了同类的一条款。同时,在物业方面,呷哺呷哺也与一些大型连锁店签订了排他协议,这种协议使得呷哺 呷哺成为这些连锁超市所在的物业里唯一一的快顿火锅店。

“呷哺呷哺之所以能快速扩张,主要在于原物料品质。”贺光启说,呷哺呷哺公司能保证消费者吃得全中国最好的农副产品基地的产品,而且是国内各地当天送 来的最鲜的农特产品食材。“呷哺的木耳是东北的,海带是福建的,豆皮粉丝是 山东的……”这是贺光启最为骄傲的地方——他一手打造的中央厨房物流供应系 统确保了食材的新鲜。

除了与供货商的稳定的合作之外,喝孵喝孵的选址定位也在多年的摸索中日趋成熟,那就是店面集中于客人量密集的商场、大卖场,或办公室密集的地区。贺光 启同时不断对呷哺呷哺最优的开店模型进行优化和改善,小到吧台座位高度的设定、套餐的搭配、原材料的淘汰、饭店内管线的布置、新店假日的宣传等细节。

而在餐饮公司最核心的翻台率上,据呷哺呷哺提供的数据,其平均翻台率能达到 7,而普通火锅店的一台率仅在 3-4 之间。而据投资者的评价,即使与麦当劳、肯德基等洋快餐店的企业比较,呷哺呷哺每平方米的销售额及增长等也占有优 势。

呷哺呷哺的发展速度及不断增长的业绩,使众多风险投资对于呷哺呷哺欲罢不 能。2007 年的一天,英联投资主动找到贺光启,通过近一年的时间的无数次反 复协商,最后确认对贺光启进行投资。

2008 年 11 月 11 日,英联投资向呷哺呷哺快餐连锁有限公司投资 5000 万美元,并获得该公司的大部分股权。“呷哺呷哺的业绩显示它在任何经济环境中都会成长良好,此项交易标明,英联 重视向那些成长潜质巨大和消费群体广阔的行业投资的战略。我相信,尽管目前 经济放缓,呷哺呷哺一定能取得更快的发展。英联非常赞成赏呷哺呷哺创造了一 个既营养健康又经济实惠的中式快餐店的模式。我们期待着与呷哺呷哺管理层一 起将这些种就餐体验带给更多的中国消费者。”英联中国区总裁林明安如是说。

贺光启表示,英联私募的经营理念先进,为呷哺呷哺的成本控制提供了有益经验,包括合理选址等方面。“未来呷哺呷哺就将着手引进进口原材料,逐步向高端餐 饮领域拓展。”

在去年金融危机的非常时期,呷哺呷哺仍开设新店超过 40 家,店面增长幅度达 67%,远高于上一年。这一数字甚至与该公司前 10 年的开店总和不相上下。此外,其去年的营业额达到约 4 亿元,利润增长幅度超过 70%。呷哺呷哺在餐饮市场中 的巨大潜力正是英联私募所看重的。目前,呷哺呷哺已在北京、天津等地开设了 100 多家店面,2010 年店面数将达不到 150 家。

目前,除了北京总部呢外,贺光启已在上海成立了了第一家分公司。“我们可能 会用 5 年的时间,把分公司增加到 5 家。每一家分公司将直接管理 200-300 家店 面。”贺光启对记者说。

如今,贺光启的发展目标已经不仅局限于北京、天津、上海等地,“未来还会走 去国门,发展东南亚市场,发展那里的区域代理,亚洲很多国家都有吃火锅的习 惯。”贺光启展望说。

其实,贺光启企业的各项数据指标早已达到上市标准,但贺光启却一直迟迟不动。

“现在还不是最好的时机,波动性比较大,还需要观看。此外,还要根据公司快 速发展的实际情况再确定何时选择上市。”贺光启解释说。

公司员工及核心团队: