深夜,来自世界各地的物流卡车抵达这座城市。堆积在分拣中心的大量包裹被分拣并运送到各个地区。直到凌晨,忙碌的分拣中心才稍微停了下来。包裹继续涌向分店,在那里中转并流向更小的街区。

从九点开始,不同快递公司的包裹到达邮局。货车在路边停了几分钟,送货站司机下了车,打开集装箱门,拖出几个编织袋,放在站前的路上。

工人们从卡车上卸下包裹,放在车站门口(图片来源:路透社)

车站一天的忙碌从仓储开始。员工扫描了人脸表,把新的快递码放在货架上。数百个包裹终于在他们的操作下抵达上海基层社区。当员工扫码入库后,收货人会立即收到短信到邮局领取。

就这样,时间表日复一日地不断涌动。

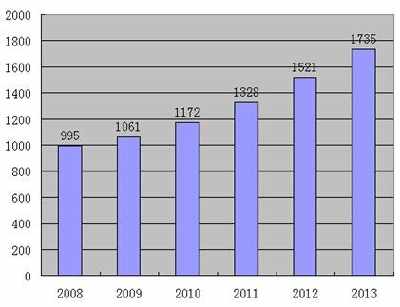

近十年来,快递行业超高速发展,物流传输的血管遍布全城。网络看起来流畅高效,可以应付逐年翻倍的包裹量。但是血管的末端会悄悄地变化。过去快递员上门打电话送货上门,逐渐被——名快递员从送货第一线到收货分拣岗位所取代。基层社区的驿站越来越多地承担着庞大物流系统的终端劳动力。

以驿代劳

快递公司的工作人员把包裹放进了智能自提柜

快递业有个常识:“最后一公里”运输成本,占整个运输过程的30%。

原来的方便取货点是小区内收快递的小卖部和便利店。白天白领上班比在家多,社区自发收集临时仓储服务。到现在,承包收快递几年的叶大爷还爱在烟盒上写单位门牌号,等着居民拿。整个过程都是手工签名,一件一元。

如今,越来越多的快递站与平台和物流公司息息相关。程潜是一家邮局的站长。在他看来,邮局是被快递员短缺“逼出来”的:年轻人涌向“外卖、跑腿等新兴行业,送快递的劳动力流失了一大半,于是就有了邮局”。

快速扩张的基层催收业务催生了一系列市场行为。2017年前后,社区附近网点的快递公司开始尝试联合设立单独的快递代收点。收集需求旺盛的社区和学校最早有第三方快递站。邮局经常与快递公司签订代理协议,并与当地网点合作。网点入驻后,第三方驿站将承担该区域包裹的收派服务。

自此,快递驿站成为连接快递公司、快递员、消费者乃至财产的独立市场主体。驿站的形式因地制宜,设有多种多样的——个社区驿站、校园驿站、智能自升柜和便捷的收集点。快递公司也尝试推自己的站,包括“土西”、童渊妈妈站、阿里菜鸟站、蝙蝠侠站、摩西巴特勒、快递E站等等。

2020年初,疫情助推驿站覆盖。防疫政策使学校和社区成为一个封闭的单位。快递无法送货上门,邮局就成了配送末端的解决方案。物业在小区门口竖起了快递架,快递员集中放置,居民自己拿,驿站顺势发展。当年3月,菜鸟社区站平均办理包裹数同比增长超过100%。

驿站遍地开花,上海的快递员则“被砍掉了”。他们从上门派件转为分拣与收件。

对于快递公司来说,单次快递的经济成本和时间成本随着邮政大幅降低。程潜算了一下,快递寄包裹的费用是1.5元。而且司机直接拉货放到岗位上,只付1元的费用。就算算出分拣人工成本,你还是会哈

com/large/pgc-image/cb2a93c096664d2a9e16ce03de819833" />点开驿站相关网络问答,会发现其中写满创业故事。“加盟做老板,实现创业梦”的标语,成为驿站加盟的宣传注脚,加盟成为驿站老板,看似是笔“低成本、低风险创业”的经济账。

这样的宣传吸引了曾在快递业的程骞。初三毕业后,他赤手空拳闯社会,做过几年德邦物流快递员。“相当累,也挣不到什么钱,”他说,“每天神经处于高度紧张状态,赶时间也容易猝死。”

从一线业务员转投驿站,是因为成家后“想多挣点”。

2020年9月,他盘下上海杨浦区一家菜鸟驿站。前主人经营15个月后,感觉单量少、不挣钱,决定全盘转让。

刚接手时,每天代收包裹量只700多件。2020年底,程骞把单量一度升到日均1000多件,最近回落到950件左右,代寄包裹则稳定在日均30件。照上海代收1元,代寄4元的标准,驿站月营收约3万。

代收、代寄,社区团购,是驿站的简单营生。曾东奔西跑的程骞,如今可以守在店内。不过,这门生意也充满琐碎劳动,“费力、操心”。

每天9-12点,是程骞一天中最繁忙的时段,约600件包裹在此时进站。他要用巴枪扫描,贴上取件码,排序上架。为免投诉,遇到重件大件要拣出,由零工上门派送。如遇破碎、变形包裹,要第一时间认出,向系统上报,否则自行担负全部罚款。15:30后,余下200余件当天包裹进站,流程重复一遍。

取件集中于17:00-20:00下班潮。居民持取件号潮水般涌入,程骞迎来送往,拿下包裹。随着系统的机器女声“出库成功”,1元代收薪才稳入囊中。

被绑住的消费者,面目模糊的打工人

如今,驿站已在城市四处扎根,渐成主流。

社区住户离不开驿站。“今年春节后突然发现网购的东西怎么等都等不到,看物流信息,都卡在很近的投递站,但就是不送来”,住杨浦区的大肉回忆。后来他发现,家附近的驿站春节关门后没再开,倒闭了。习惯送往驿站的快递公司也不愿再送货上门,就一直卡在“等待派送”。

后来,大肉发现,包裹被送入小区1公里外的驿站。那家驿站承诺送货上门,但这又是新一轮等待。“实在等不及了,我就去那家驿站自取,那边特别辟出一大块空地专门放我们小区的东西,却没有人力给我们送过来。按站长说,已经丢了很多件,再也不接我们小区的件了。”

末端驿站一倒闭,小区就成了“包邮国”(指江浙沪)里的黑洞。好在3月初倒闭驿站就被接盘了,大肉的网购生活恢复了通畅。

通常最大量、猛烈的投诉,正是针对这种自取模式:快递员自行更改投递地址,未经许可将包裹擅自存至代收点。这些投诉有坚实法律依据,现行法律规定,快件应投至约定收件地址,收件人或代收人有权当面验收。

这些投诉经客服抵达驿站,就变成真金白银罚款。这也意味着压力从企业向劳动者转移:以“给消费者良好体验”之名,物流高速运转的风险以投诉罚款的形式转移给了基层驿站及其劳动者。

基层送货服务也反映了“成本转移”。4月15日起,菜鸟驿站推出新政策,支持“送货上门”,补贴每单8毛。这赋予消费者更多选择,但对社区驿站而言,这是个增加雇佣劳动的必选。新政策要求上海、北京、杭州的驿站必须开通送货上门选项。实际上平台发文当天,驿站配送服务的开通率已过90%。

来自广东湛江的张静,在一家中型社区菜鸟驿站工作两年。她工作的驿站,往往雇专人上门取件,也有人负责派送较重或较大包裹。张静解释:“大件或重件你们拿不了,我们就会送,比如社区里很多人买几袋油、米或当天的生鲜冷冻品,小件就麻烦你们过来取。”负责专人配送的,就是同事陈姐。她年后初来驿站上班,此前在江苏某小品牌网点做老板,管7、8名快递员,覆盖十几个小区。现在只管一个驿站,在她看来“还算轻松”。

在程骞的驿站,除了妻子和自己负责守店,还雇两位零工上门送件取件。他们各自包两条街道,结薪按件数支付。零工吴胜会工作常穿休闲西装,他做过16年卡车司机,还在安徽老家做过4年美团外卖骑手。他亲历了货运平台对司机的“收割”,见证物流市场因此垮塌,放弃了高风险低收入的司机职业;知晓美团的算法后,他坚持看到每个关于美团的短视频都评论8个字——“珍爱生命,远离美团”。

然而,个体工商户与零工的劳动关系中,驿站和平台没为他们担负任何保障性保险。流转多家平台,最后在驿站打零工的老吴,现在只想老老实实过好每一天。

创业做老板,还是平台新零工?

开驿站的流程并不复杂:自备门店,提入驻申请,简单的规范装修,使用品牌方数字设备加入系统网络,平台下的加盟驿站就诞生了。开业后遵守一切琐碎规则,才是真正挑战。虽说驿站建立及维护均由加盟商“独立经营”,但经营还深受数字平台系统控制。

程骞讲起个有趣见闻。他与上海区菜鸟驿站负责人开会,到会场才发现全上海区来自阿里的菜鸟工作人员仅16人:一两个程序员管理系统,再招几个客服,“借着App就能躺着挣钱”。而全上海的菜鸟驿站已过千家。

快递公司合作也是影响驿站经营的重要变量:能否挣钱,往往取决于能否与打通快递网点的联系。张静说:“只有关系硬的人才能做驿站,老板实力可以才能撑得住。”程骞也坦承,只有得到“四通一达”网点支持配合——如愿意对谈代收代寄价格,砍掉原本区内业务员——才可能把驿站开下去。

“关系”不受基层驿站管理者的意愿左右。菜鸟系统与快递公司间复杂的利益张力对“关系”因影响深远。菜鸟总公司与各快递公司间存在股权利润分红,也按期结算服务费。最近申通退出张静片区的驿站,张静指是因为“大老板跟大老板之间的交易有问题”。如快递公司在结算问题“得罪了大老板(菜鸟平台),被划分孤立”,快递便进不了驿站。

经营驿站的困扰并不止于此。紧张的人力与时间压力都是站长身上的“稻草”。

菜鸟官方建议营业时间10小时,但没一家驿站如此行事。大多数驿站营业时间是8-22点,长达14小时。驿站作为上承下接服务中心,营业时间只能随快递进出时间变动一再拉长。2020年双十一期间,菜鸟驿站平台公布,为用户能随时取货,全国3万个菜鸟驿站延长营业时间,其中6000多家营业至凌晨。

时间,是平台和巨头们抢收“韭菜”的最大秘密,但时间背后的人力成本,往往由基层驿站独自担负。

此外,平台的诸多规章令程骞颇有不满。比如,系统要求每3天理一遍所有货柜;当天包要当天清;提醒客户要打电话,主动给客户送上门等。“假如按菜鸟系统的要求干活,会把人干废了。”

现实中, 严格按规章中执行的操作“一个都没有,我哪里管得过来,费多大工夫。我的罚款就抵这个人工了。”这些完不成的标准,以罚款变为驿站的经营成本。

单票1元的收入与数十倍的投诉罚款差异让程骞不忿,“罚钱和派费永远不成正比”。即便非常小心,他的驿站“加起来每个月得罚一两千元,系统服务费也照样根据件量每月上交”。罚款最终流向了菜鸟系统与快递公司,“全国这么多驿站,每个月得薅羊毛薅多少钱呢?”

某校园驿站站长李平有7年快递员从业经验,能熟知时效管理避免罚款。但他还是觉得“做菜鸟不挣钱,当不了老板”。 这些驿站从业者觉得自己只是系统的打工人。

身处驿站,不论来自安徽、河北或是江苏、广东,无论初来上海还是已落脚一两年,他们都慢慢变成巨大物流体系中的流动零件,然而都还怀有能在上海安身挣钱的希冀。

李克强总理现场慰问驿站工作人员

程骞说,他知道做快递员劳累且无保障,没法干得长。转投驿站生意后,他曾向社区熟人自信许诺,“我们干满一年,一定会坚持到年底”。今年3月两会,中国国务院总理李克强下基层,慰问了社区驿站的人,并强调了灵活用工劳动者的价值。

这段视频被他珍藏在手机里,在工作间歇反复观看。

(程骞、大肉、张静、李平、陈姐、吴胜均为化名)

撰文:良民P先生